很少有一台汽车能成为一段文化故事里的佳话,尤其是当今的汽车更加注重发挥商品经济价值,这样的一个时代也难再有伟大的汽车被记住。翻看五十多年前,人们对汽车的热情可要比现在高的多,做出一台强力出色的汽车往往会是一个企业决策的重中之重。

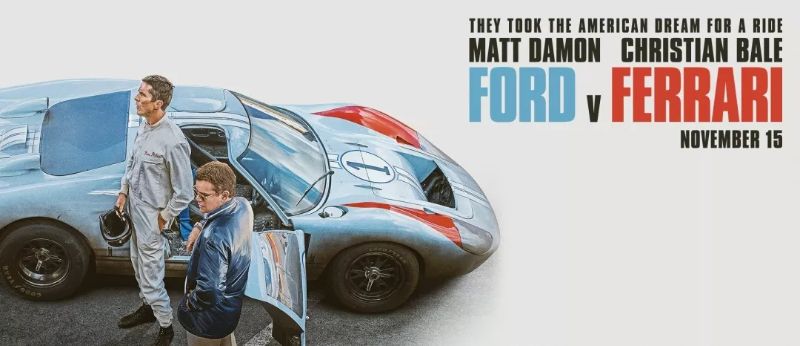

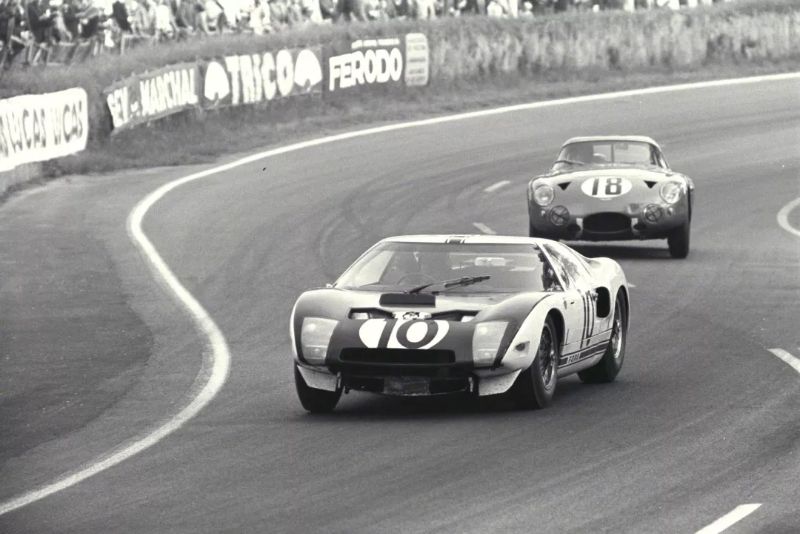

一些佳话故事被搬上了大荧幕,就像之前介绍的将要上映的赛车电影《极速车王》,讲述福特GT40击败法拉利赢了勒芒耐力赛冠军的故事。都说艺术源于生活而高于生活,而现实中发生的事往往有连电影编剧也想不出不敢编的独特性。

GT40无论对于福特或对于勒芒赛事,不单单是一部赛车那么简单,而是一个时代的写照。所以今天的故事,赛车是主角。

诞生的背景,国家实力的上升,以及美国人对赛车的热情

一个比较有意思的现象就是,汽车的造型设计往往能成为国家发展阶段的象征,这在美国人身上的表现尤为合适。在五十年代六十年代国力上升的时候,汽车设计的巨大夸张,像五十年代的火箭飞行器风格和六十年代的肌肉车。而当国力下降,像七十年代美国遭遇越南困局和能源紧张,汽车的设计也很紧缩。

强盛时期美国人造车不光要大气,对待欧洲对手也毫不手软,致力于在各方面超越欧洲汽车。后来就有了像通用推出的克尔维特C1,这是一个很欧洲风的跑车。福特紧随其后推出了雷鸟跑车,但更像是对抗克尔维特而出的。

(通用先出的手,推出的克尔维特C1就是以欧洲跑车为竞争目标的)

美国人还特别热爱赛车运动,若是能成功击败欧洲对手,那绝对是非常提气的,在这方面还是通用先出的手,把克尔维特C2送去先和欧洲对手较量了。

(通用再下先手棋,把克尔维特C2送去赛车场和欧洲赛车一较高低,福特又晚了一步)

步入六十年代的福特有些焦虑紧张,自己手底下的运动车型只有Falcon“猎鹰”和Thunderbird“雷鸟”,虽然后来野马的推出为福特争取了些主动权。但福特更期待在赛车运动上的成就,但面对零经验零基础的现状,总不能去通用那里当学徒吧。

(同时期当时的福特旗下跑车只有Falcon“猎鹰”和Thunderbird“雷鸟”,确实不够看的)

打脸的时间,福特收购法拉利失败

此时的福特财大气粗,收购一个欧洲的跑车品牌最为合适,此时的法拉利则是二战后刚刚诞生的年轻品牌,在五十年代末取得了勒芒赛事的连冠打出了威风,也让当时的福特总裁掌门人亨利·福特二世很眼馋。

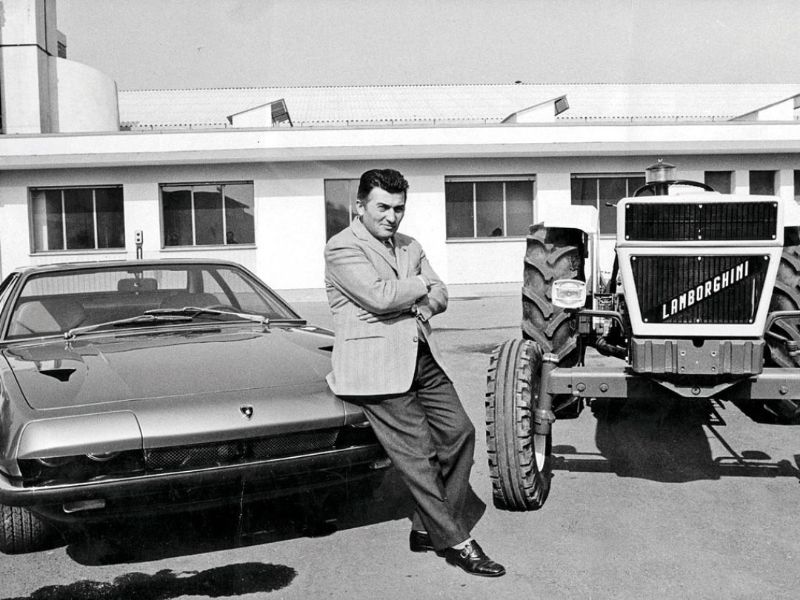

此时的法拉利连续在欧洲各赛场上取得出色成绩士气正旺,恩佐·法拉利本人又是出了名的倔脾气,前一阵子刚刚骂完费鲁西欧·兰博基尼本人,逼的对方也开始造跑车对付自己。

(老恩佐还因为自己的倔脾气得罪了另外一位大佬,那就是另一个故事了)

时间到了1963年,恩佐·法拉利本人对于福特开出的收购价到是没有问题,恩佐也希望有个大靠山能够养着自己继续赛车。但是有两点不同意,第一是法拉利不参加美国的印地500方程式赛车,理由是看不少老美的比赛,第二是法拉利自己继续享有对赛车队的控制权,并且福特还要支持法拉利在赛车运动上的投入。

(就在这样一个办公室,恩佐·法拉利把福特一行人骂了一顿)

亨利·福特二世最看重的就是法拉利的赛车队,而花了重金以后依旧不能为自己所用显然是不愿意的,于是这次收购就以谈崩为结局,恩佐则把前来签合同的福特一行人骂了一顿,自己转头吃饭去了,只剩下福特的工作人员一脸茫然的呆滞着。后来又传出了法拉利在与菲亚特集团谈收购合作的信息,就是不给美国人好脸色看,备受羞辱的福特决心自己造赛车来一雪前耻,击败法拉利为首要目标。

通力合作,英国车身搭配美国发动机

提到英国车身搭配美国发动机,朋友们想到肯定都是谢尔比的那台Cobra“眼镜蛇”,但要说到GT40的打造,其实福特没有在一开始就去找谢尔比,而是先找了莲花路特斯和阿斯顿·马丁两家英国车厂谈合作。

(Cortina是福特和路特斯早期合作搞出来的一台小车)

福特先找了莲花路特斯,并且两家有过合作出过Cortina这台小车,科林·查普曼和恩佐也是不对付,但是莲花的主要方向是F1方程式,对于勒芒耐力赛没什么兴趣,因而拒绝了。

(科林·查普曼的兴趣在F1方程式上面)

后来福特又去找了阿斯顿·马丁,阿斯顿·马丁对此很是感兴趣,也决心出人出力,但要做出一台强大到能击败法拉利的赛车,那还需要多家合作方的帮助,于是福特又找到了精于赛车底盘和车身制造的Lola负责基础工作。英国的Lola车厂一直使用福特的发动机,虽然在1963年的勒芒赛中表现不佳,但也很愿意帮助福特。

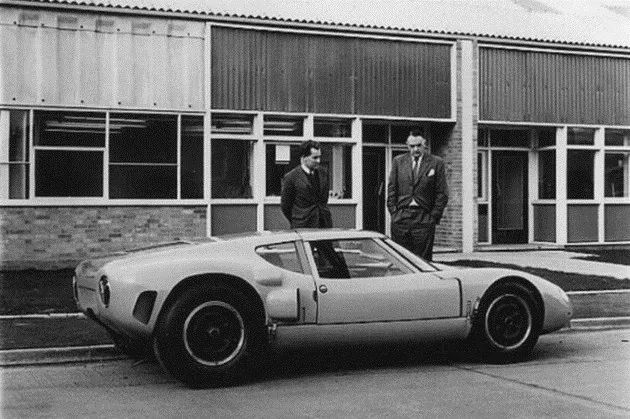

(Lola MK6可以算是GT40的根基车型,后来的GT40就是在这基础上改进而出的)

Lola MK6赛车有着很出色的综合性能,虽然赛事成绩表现一般,但对于零基础的福特来讲也能借鉴不少,其实福特心里一直更希望打造一台属于自己的车。

(说起来Lola MK6毕竟是英国的产物,这也导致后来的GT40也很像英国车,并没有福特以往车型的味道)

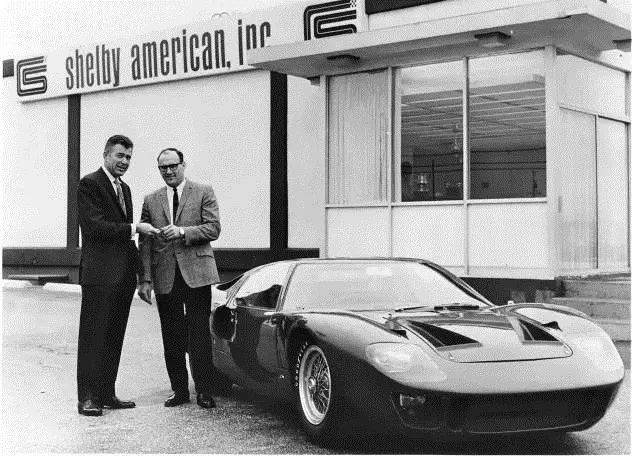

时间到了1964年,亨利·福特二世非常着急,对于整个赛车项目给出了无成本上限的待遇,意思就是只要你们能击败法拉利要多少钱都行,但工作上却有精确到每一天的任务要求。此时的福特GT赛车项目也是众星纷纭,项目主管是来自阿斯顿·马丁的约翰·威尔(John Wyer),此人在1959年领导DBR1车队赢定了当年的勒芒冠军。负责赛车设计的则也是来自阿斯顿·马丁是罗伊·兰(Roy Lunn),其是DB2赛车的设计者。

(由阿斯顿·马丁空降到福特赛车部门担任主管的约翰·威尔(John Wyer))

(站在右侧的就是罗伊·兰(Roy Lunn),而左侧大高个就是卡罗尔·谢尔比,然而现在还不到谢尔比的故事开始)

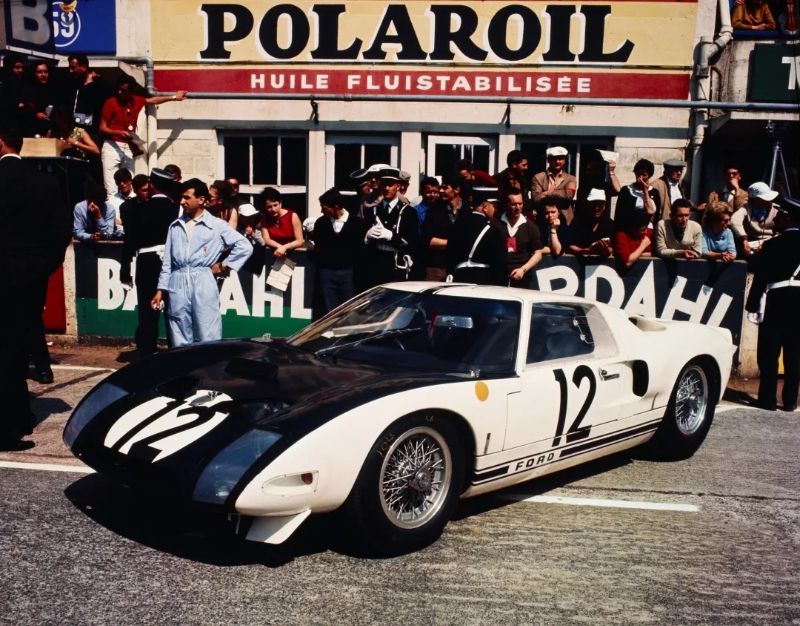

此时福特GT40的名字也被定下,这个名字来自于由车顶到地面40英寸的高度,也就是1.016米。发动机则是一台4.2升的V8,三百多匹也是当时赛车的平均水平,发动机由福特自己提供,其他部分像轮胎采购自意大利,方向盘和其他一些部件也从英国采购,车身也是英国制造商负责的。

按照罗伊·兰对于勒芒赛道的认识,赛车必须有极高的时速才能在“慕尚大直道”处取得优势,车辆被设计为极速可达200英里,即320公里每小时。但操之过急的设计也使得GT40有很多缺陷隐患,驾驶感受很差,机械稳定性可靠性也很差。

然而1964年的勒芒耐力赛,福特GT40属于被赶鸭子上架的情况,派出参赛的三台赛车均未能完赛,两台赛车因为变速箱故障而退赛,一台因为输油管破裂而退赛。而这一年法拉利又夺得了勒芒冠军,实现了从60年到64年的五连冠,再次打脸福特。但福特不服输,继续酝酿着它的复仇计划。

(64年的法拉利275P赛车,实力属于碾压性质的)

其实这段福特大战法拉利的故事为什么会经久不衰,它的魅力也就在这里。各方都是在成长的,福特在加班加点的赶制“复仇武器”,同时法拉利也在不断发展,对于福特而言,对手只会越来越难以战胜。

(1965年勒芒胜利的是强力的法拉利250LM赛车,福特倍感压力)

那么连受打击的福特该如何逆转困境哪?年复一年的等待使得亨利·福特二世越发睡不着觉,脾气也越来越古怪,这个时候福特找来了卡罗尔·谢尔比,那真的是谢尔比有什么仙术,再造了GT40吗?我们下期和您聊聊。

热点不错过,关注不迷路

微信搜索公众号“卡斯基Carzki”

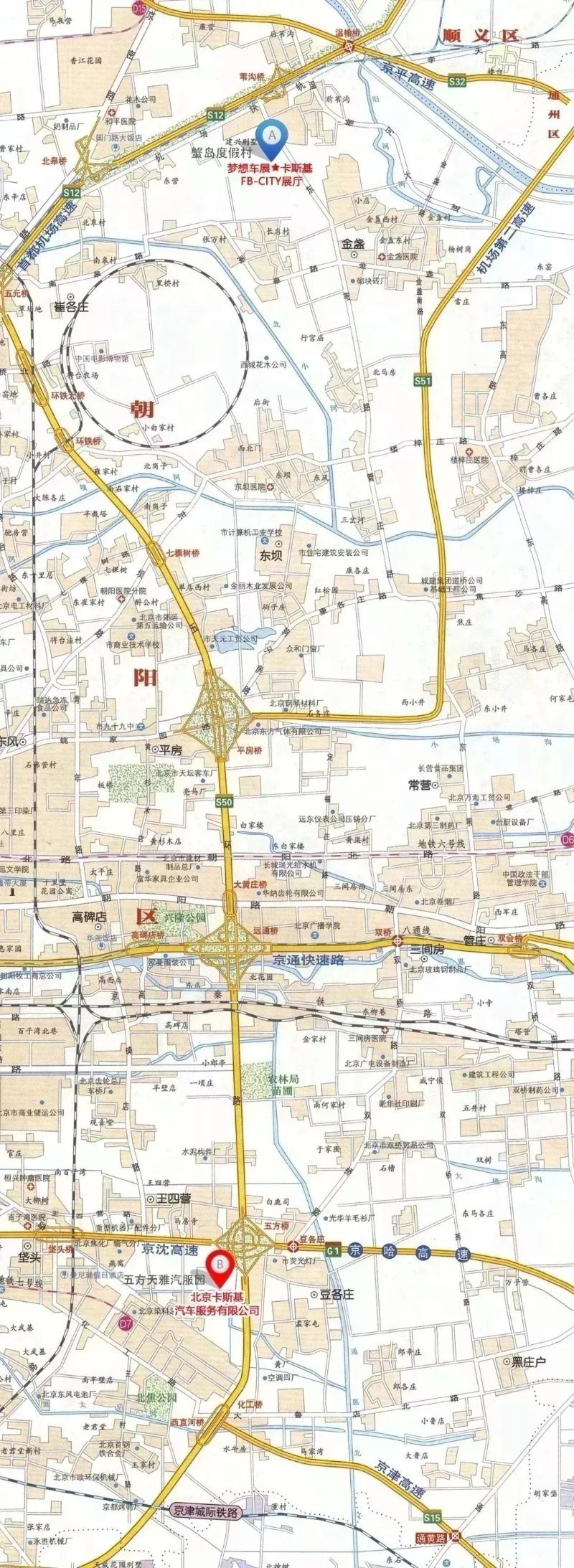

公司坐标:

蟹岛店位置:

北京市朝阳区蟹岛路7号馆FB-CITY展厅

五方店位置:

北京市朝阳区王四营乡五方天雅汽配城A1-01

梦想车展★卡斯基诚邀您前往体验!